你對孩子閱讀的想像是……

每天在床邊陪讀睡前故事與繪本?

還是小孩自己用注音符號拼起來唸?

每當小孩沉浸在書裡時,大人是否想像孩子將來會是一個很愛看書、很會唸書、成績拿高分的人,但是他們到底在書裡看到了什麼? 腦海中形成什麼畫面? 吸收到什麼樣的認知? 這些我們無從得知。唯一的方法就是大量和孩子聊天,重點在於從過程中了解他們的想像與解讀,再做進一步探討。

▌為什麼小孩不是自己閱讀就好?

坊間充滿了大量的沉浸式文學,這類型書籍會讓人一頁一頁看不停,長期之下不但對孩子的對話少有幫助,更會表達出大量的自我想像,卻與現實脫節的內容,最終導致喪失基礎對話能力,變得難與人交流,而慢慢將自己封閉的局面。

▌「討論」有利於閱讀思維發展嗎?

很多人都會問:「所以不能讓小孩自己閱讀嗎? 」,不是的,人類大腦的機制是遇到不用的資料就不易儲存,所以閱讀後的討論很重要,透過與他人對話可以得到許多好處:

•增加內容廣度與深度

•幫助大腦形成深刻記憶

•理清認知誤解

▌什麼是真正的「閱讀」?

「閱」是用眼睛看,「讀」是理解。

「閱讀」就是用眼睛看並且理解書中的意義。

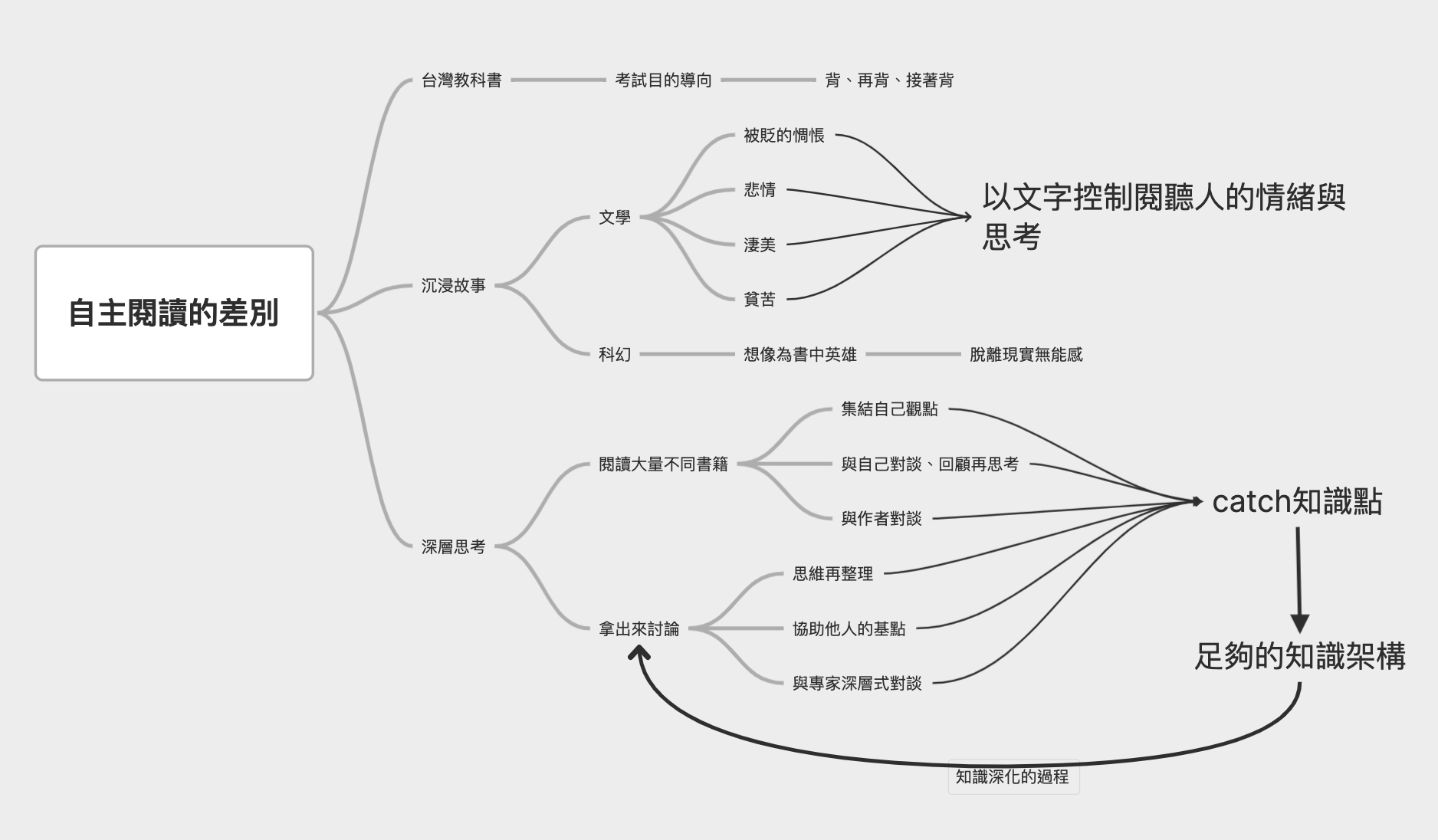

閱讀有三種不同形式:

•教科書閱讀

•沉浸式閱讀

•深層思考閱讀

在現階段的台灣教育體制下,考試拿高分、上好學校是唯一目標,閱讀其實只是一直背、一直背,背到閉著眼都能寫出答案就對了。為了因應高壓環境下的需求,沉浸式文學脫穎而出,成為出版界的主流。書籍中大量使用悲苦人生創造共情,或是虛構內容讓人短暫脫離現實生活,一旦把書放下,對人生的無能感頓然而生,因此又立刻拿起來沉浸其中,但這是真正的閱讀嗎?

真正的閱讀是透過深層思考,將書中文字的因果關係串在一起,理解並轉化為自己腦袋中的知識。一般人對知識的截取和整理,訓練的是組織能力,有了組織能力後,再將這些片段式資料連結成具有邏輯性的思維脈絡圖。

▌閱讀對思維發展的三個差別

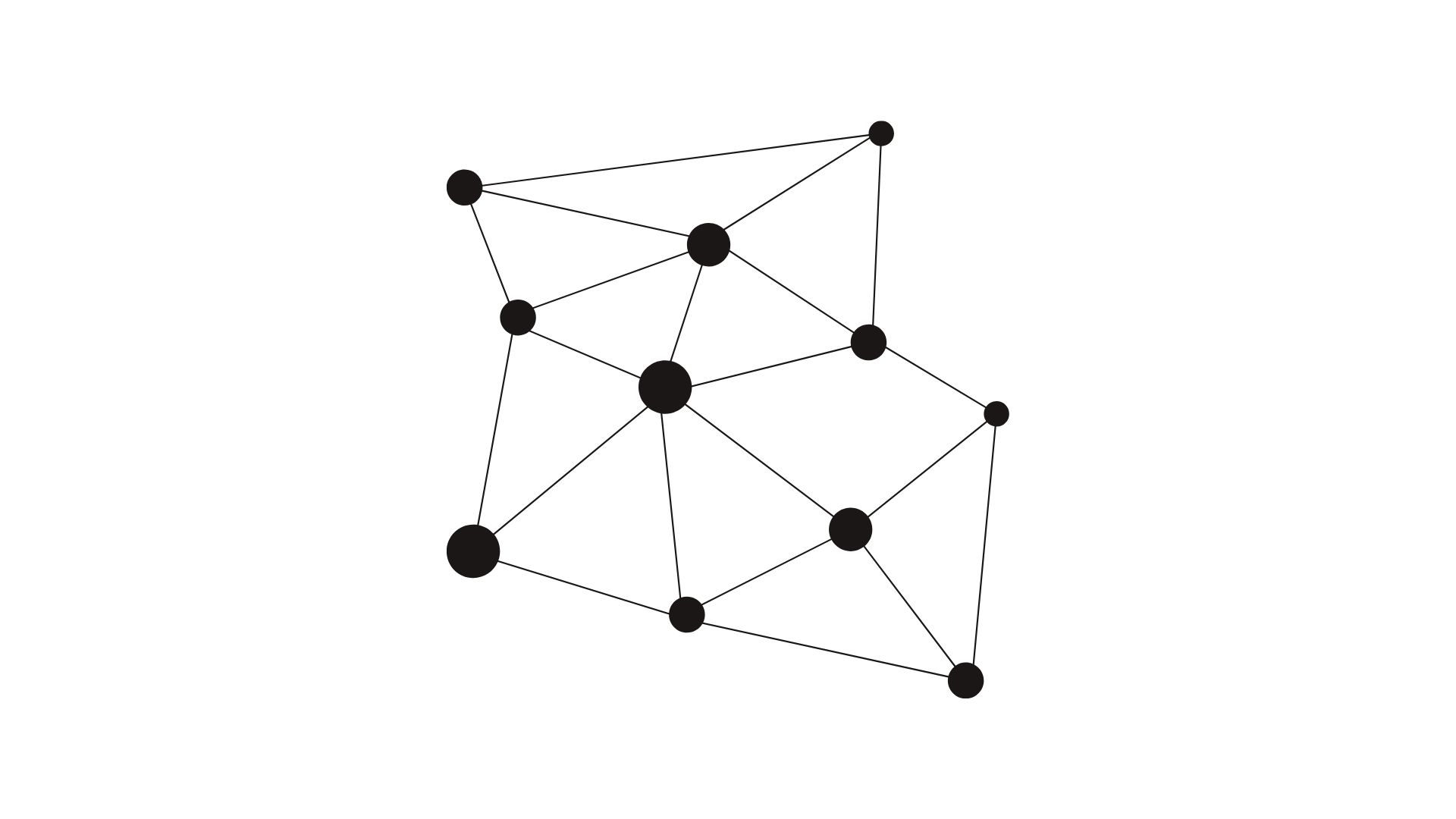

•單點思考

•片段思考

•網狀思考

這三種思維養成過程,差別在於知識內容的取得是「塊狀」或具「連貫性」?

以現階段台灣的教科書而言,大多採取片段式的塊狀編輯內容,所以雖然孩子講出來的是知識體,卻無法深入探討,也無法將每一個片段做連結。

「塊式思維」是你要談哪一塊?我就能談哪一塊,所以孩子會誤以為自己的知識量夠,很會說、很會講,但是卻只有表面淺談。

「連貫性思維」是把每一件事情都用因果關係串連起來,所以現在的果是前面的因造成的,而前面的因又是另一個果演變來的,一個又一個的連續因果,在腦中形成巨大的脈絡網。

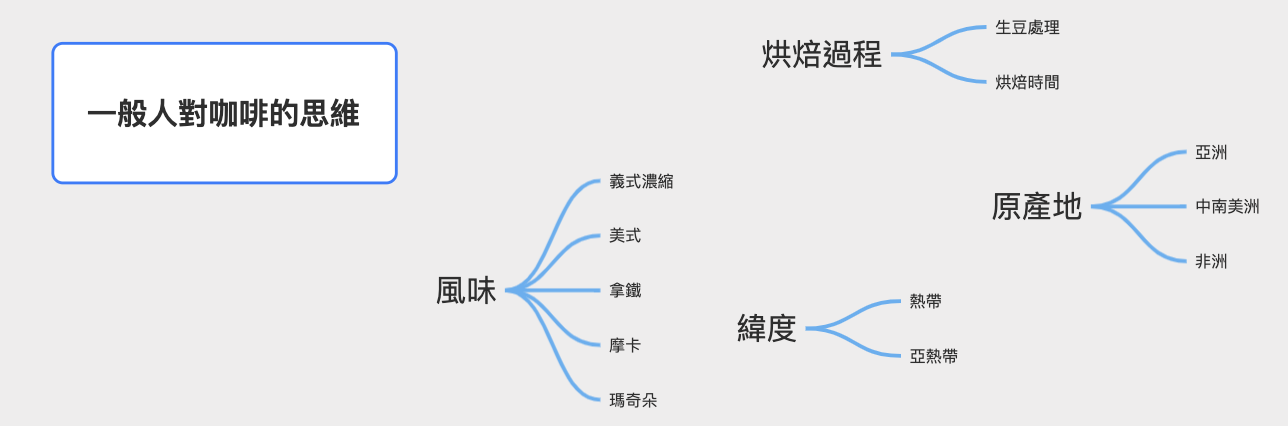

舉個例來說~

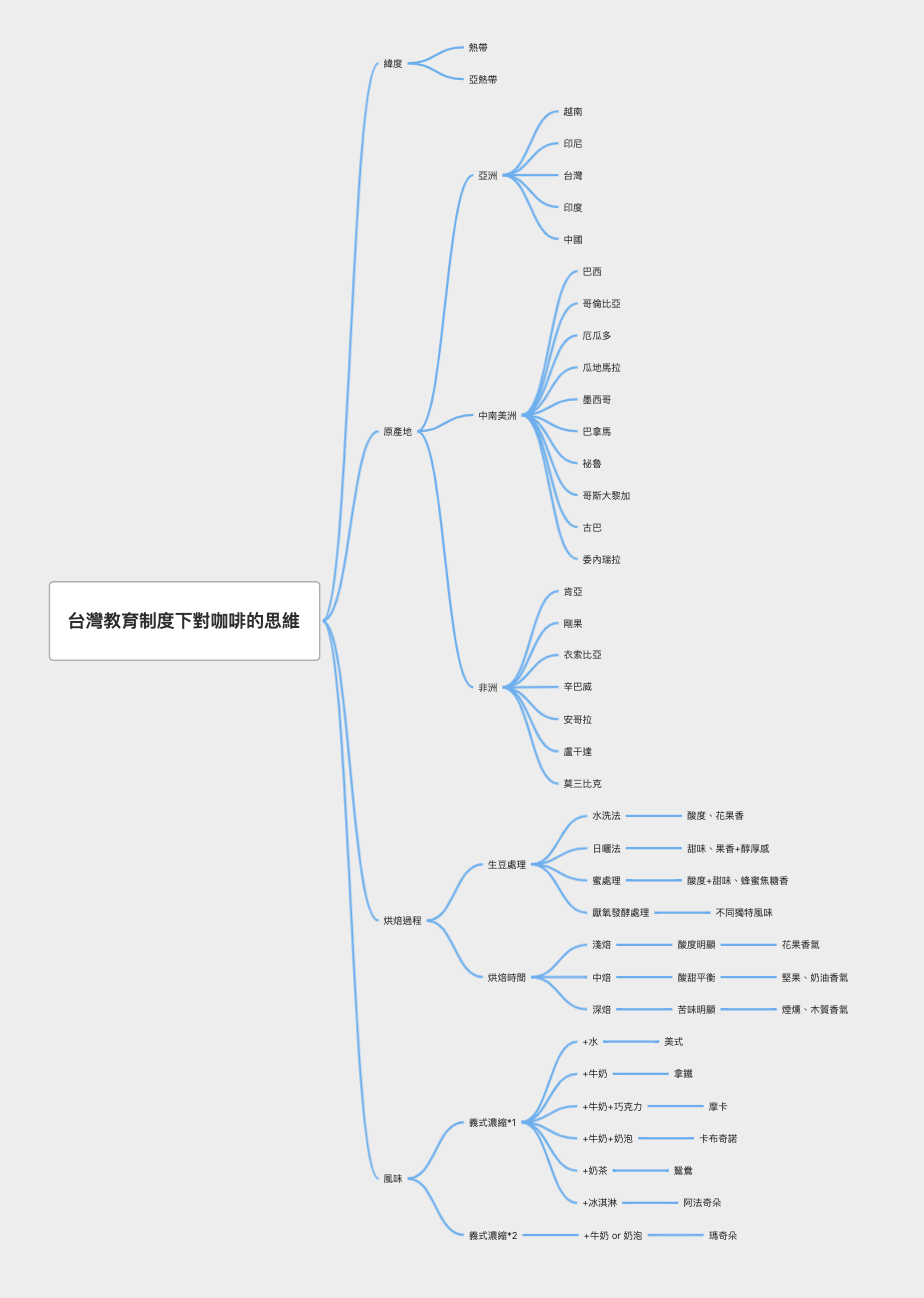

一般人對咖啡的思維可能就是生長環境、緯度、產地、烘焙過程與風味,每一個主題都是各自獨立而肢解的片段,這是單點思考。

而台灣教育體制下,對咖啡思維的呈現就會是-咖啡的知識有緯度、產地、烘焙過程與風味,在緯度上分為熱帶與亞熱帶氣侯,產地多數以亞洲、中南美洲和非洲為主…,這種內容雖具關聯性,但容易淪為「秀知識」的片段思考。

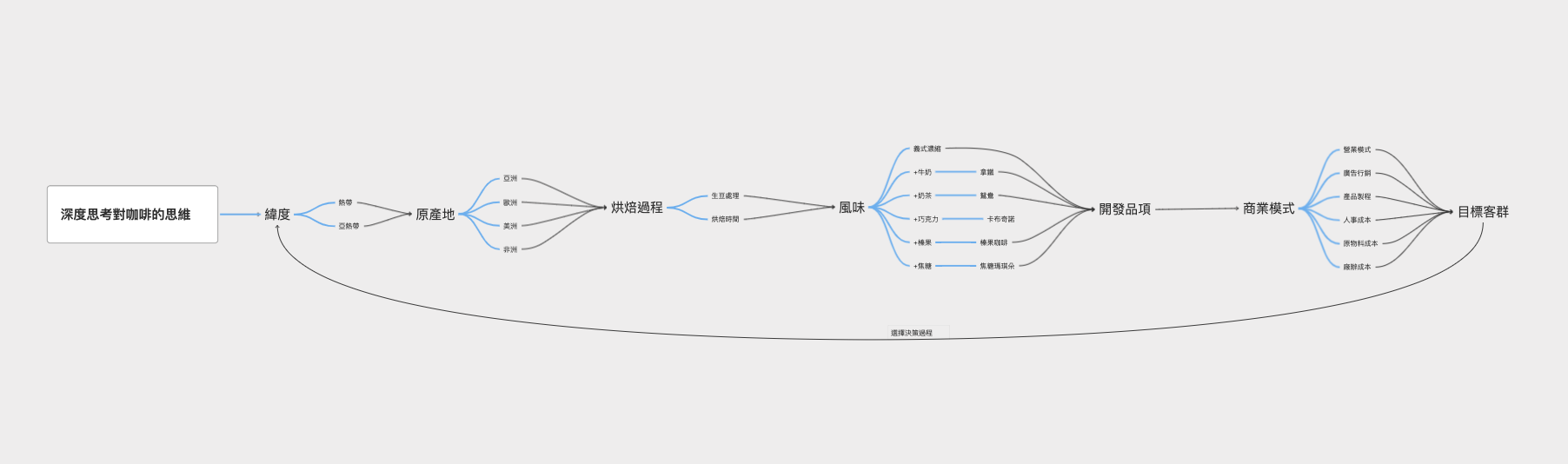

網狀思考是將連續因果知識深化並串連起來的過程,在深度思考下對咖啡的思維截然不同:因為緯度的不同,所以影響原產地對咖啡豆的產出特性,因此這些咖啡豆經過烘焙的過程後,呈現出不同的原始口感。由於這些咖啡豆經過商業配方的比例調製,形成了不同口味的咖啡組合。而我們透過不同需求,研發不同風味符合消費市場。經過這樣一連串的過程,不但可以增加對咖啡的專業知識,也可以讓思維更具深度與廣度,形成一個良好閉環,進而逐漸組成一張巨大的網狀脈絡。

片段式學習是獲取知識的方法,但是將廣度和深度連貫起來,有能力歸納和拆解的知識才能創造自己的閱讀心法。

按讚加入粉絲團